[拗直——無法掩蓋的粉色 「拗直」]過來人張煦峰背負創傷十八載 去年確診複雜性創傷後遺症 矢志投入性小眾輔導伴同路人同行:希望不會有下一個受害者出現

張煦峰(Alvin)的經歷,說來話長。距離他接受「拗直治療」迄今,已有十八年。二○○五年,他在具有基督教背景、並以性小眾羣體和其家人為服務對象的「新造的人協會」經歷為期一年的「拗直治療」。即使治療停止,過程帶來的創傷仍如影隨形,一直折磨着他。「這十八年就好像鑽進了一個黑洞裏面,這個黑洞裏面的時空是扭曲,和外面的很不同,外面的人看到我又不知道怎樣幫我,我亦不知道怎樣出來」。

所謂「拗直」,早於接受「拗直治療」以前已開始,也沒有在一年「療程」過後就結束。他解釋:「『拗直』是一個一連串內化社會期望的過程。」

否定自己是同性戀

香港在一九九一年才正式落實將同性性行為非刑事化,Alvin是八十後,回憶起自己的成長過程,外面的世界都對同性戀持否定態度。父母為基督徒,他從小到大都上教會,教會不認可同性戀,爸爸甚至曾為他針灸,以求改變其性傾向。另一邊廂,傳媒和流行文化亦對同志羣體貼上負面標籤。「我覺得性傾向歧視是關於整個文化的壓迫」,故他從小就開始否定自己的同志身份,很早就有「內化恐同」的傾向,「社會覺得異性戀才對,同性戀是錯的。」中學的時候,同學曾取笑他跑步的姿勢「乸乸哋」。「記得中學時候的紀念冊,我是寫着『我不是基』,要刻意去解釋我不是『基』(gay)」。「不停覺得我不是『基』,我也是喜歡女生的,是不自覺地這樣做,其實小時候已經在『拗直』。」

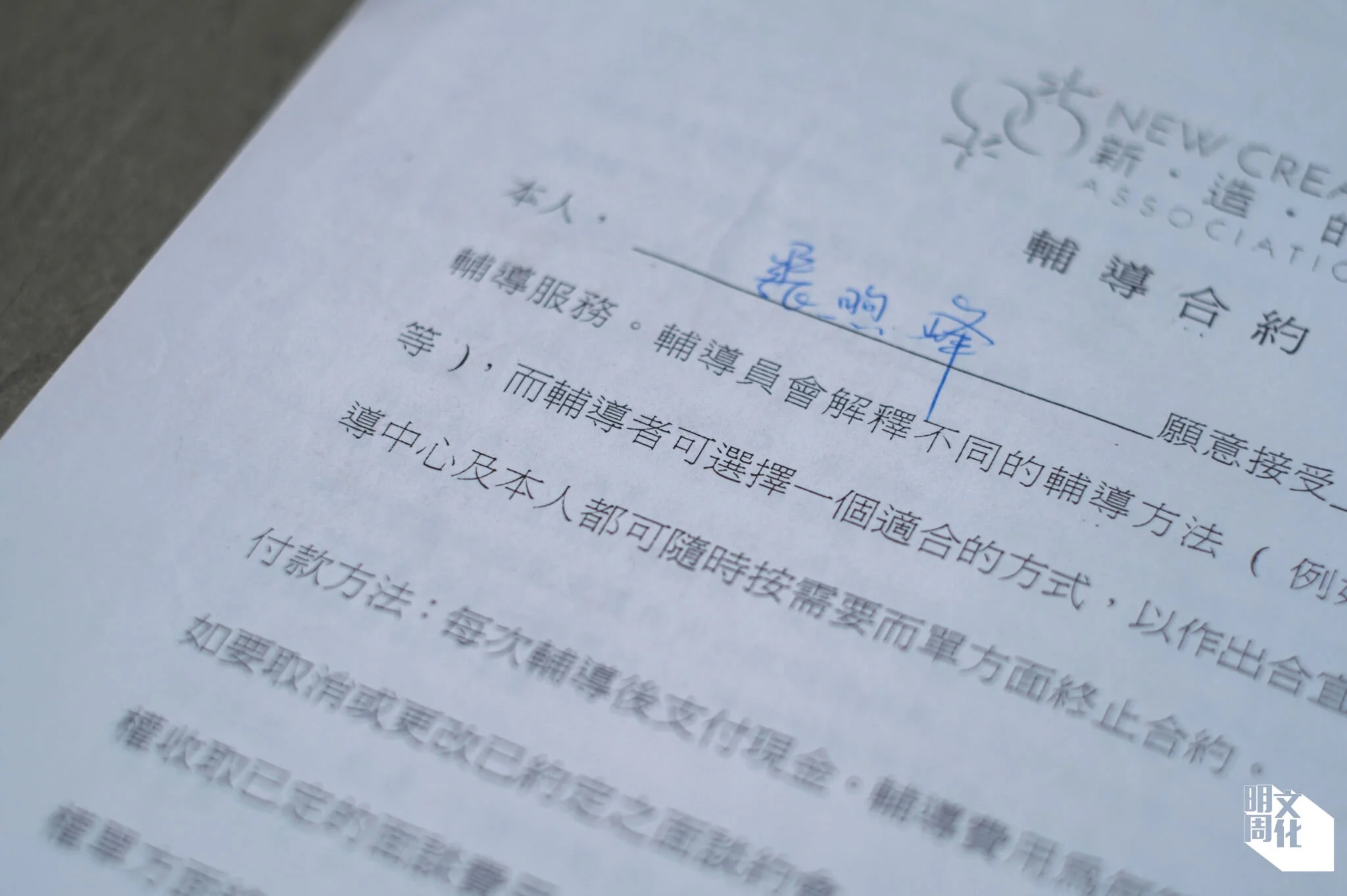

就讀大學期間,他對一位同是基督徒的同學產生好感,並向對方出櫃;然而,對方無法接受同性戀,告訴他:「不要緊,神幫到你」,並建議他聯絡「新造的人協會」。原本已討厭自己同性戀身份的他,慢慢陷入黑洞之中。 新造的人協會曾要求他簽署輔導合約,當中列明輔導者可選擇合適的輔導方式,如今再細看條文,Alvin覺得當中的條款不公,因自己當時受社會文化偏見影響,難作出知情和有意識的選擇。

新造的人協會曾要求他簽署輔導合約,當中列明輔導者可選擇合適的輔導方式,如今再細看條文,Alvin覺得當中的條款不公,因自己當時受社會文化偏見影響,難作出知情和有意識的選擇。

治療如同虐待和侮辱

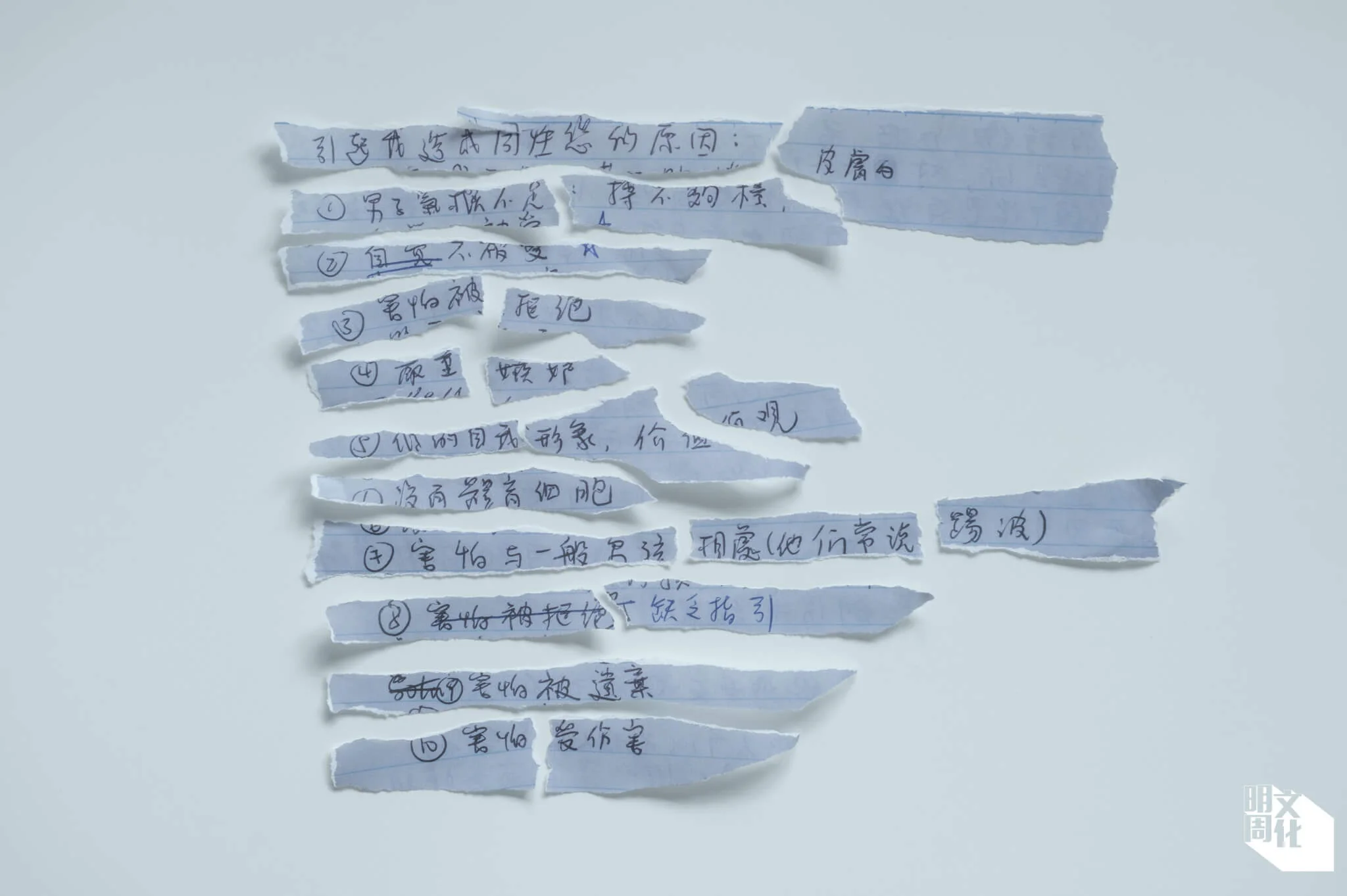

那年,他二十一歲,在中大主修工程,副修音樂,醉心單簧管。原本的課後活動是與心儀男孩一起練習樂器,開始「拗直治療」後,男孩仍在身旁,二人卻不再一起玩音樂。協會輔導員叮囑他應與同性「建立健康的朋友關係」,亦把他對男方的感情稱為「情感依賴」。「他們有一套理論,就是相信建立了健康的同性關係之後,自然就會慢慢喜歡異性。」在輔導員的指導下,Alvin與那位男性朋友「一起對付內心的同性戀」。「其中一個輔導環節就是要我打電話給那位男生,然後他就要掛斷電話,令我死心。」十八年後,他回到中大校園接受訪問。他在曾經每天練習單簧管的地方,翻閱兩本在接受「拗直治療」期間寫的日記,「我還會在日記寫:你這樣拒絕我,你真的做得好。其實現在回想,就是不停打電話給他,然後不停被他掛斷,內化成一種被虐待或者被侮辱的感覺。但我又會覺得這件事是對自己好的,是在去除內心的魔鬼。輔導就是對付自己的性慾,對付自己同性戀這個部分。」 破碎的字條來自Alvin在接受「治療」時寫的日記,那一年,他受輔導員影響,不停尋找同性戀的原因。

破碎的字條來自Alvin在接受「治療」時寫的日記,那一年,他受輔導員影響,不停尋找同性戀的原因。

輔導員亦以他需要「同行者」為由,邀請他參加「生命更新小組」。在小組內,一眾性小眾聽取牧者、社工、醫生的分享。他們以猶如「洗腦」的方式,引導各人不要繼續走同性戀的路。小組導師曾言:「如果你喜歡一個同性的話,就想一下這個同性的不好的地方。」以至於他每當對誰有好感,就會開始思考對方的缺點。一年之間,他聽盡協會否定同性戀的言論,指同性戀「是病,是罪」,提及「同志關係很亂」、「沒有真愛」;又目睹自己的輔導員原本是同志,也聲言已改變自己,和太太結婚生子,讓他一度以為自己也可以走上如輔導員同樣的路。當時,他處於極度壓抑的狀態,曾應輔導員要求禁慾一年,「如果看到電視有男生赤裸上身跳水,我也馬上關掉電視。」

無奈放下單簧管 暫且放棄音樂夢

日記的字跡恰若其回憶紛亂,他笑言自己的字不好看,偶爾也要把日記簿湊近鼻尖,辨認自己的一字一句;但那年的孤立無援,仍是歷歷在目。「我會覺得接受同性戀的人是異端,我要遠離他們。有些人不接受同性戀,例如教會的人,我就覺得既然你都不接受,你就是不明白同性戀。於是,我就好像和身邊的人相處不了,很孤單,慢慢就鑽進自己的世界裏面。」

那一年伴隨他的,就只有日記和單簧管。這兩件物品,如今還在他的身邊。日記簿上的記憶碎片,是創傷的憑證,亦是他宣洩情緒的出口;單簧管則象徵着他受「拗直」創傷影響而無法圓滿的夢。對他而言,「拗直」等同「逼自己滿足別人和社會的期望」,導致他強制自己迎合,刻意改變自身形態,擠進由別人建構、名為「正常」的框架。除了強逼自己迎合主流的性傾向,也內化了外界對自己的一切期望。當年單簧管老師隨意的一句說話,猶如壓垮駱駝的最後一根稻草。老師曾對他說:「無論你整體表現有多出色,整首樂曲只要有一個錯音,別人都會記住那個錯音。」於是,即使在緊張的情況下,他也不容許自己出錯。物極必反,當時的他只要開始演奏,便不停打噴嚏,根本無法吹奏單簧管。從小學便開始學習單簧管的他只能放棄音樂夢,他苦笑說:「如果沒有『拗直』,現在我可能是一個樂團裏面的單簧管首席。」 Alvin應攝製隊邀請,在深水埗街頭演奏單簧管。

Alvin應攝製隊邀請,在深水埗街頭演奏單簧管。

當時的他思緒混亂,內心的鬥爭和拉扯不斷。「『拗直』的過程太辛苦,導致身體很弱,不停病,幾個星期又病一次。」抑鬱與焦慮同時襲來,讓他一度有自殺念頭,需要服用血清素和鎮靜劑。原本觀念保守的母親也感到不忍,過去總是把同性戀與愛滋病混為一談的她對他說:「張國榮都係咁啦」。身心狀況疲弱,又眼看家人態度逐漸軟化,他決意離開「新造的人協會」,轉而尋求沒有宗教背景的輔導。然而,離開協會,並不代表他從幽谷走向光明。為了紓解抑鬱與焦慮,他嘗試接受家庭治療。然而,輔導員並沒有引領他找到宣洩情緒的出口,當時的輔導員「把同性戀歸因為後天的成因,例如家庭關係。」結果不止無助鼓勵他自我接納,只讓他不自覺地步進另一個漩渦,轉而剖析自己的性傾向會否真有成因,「愈來愈多框框加諸在自己身上,由一個『拗直』的框跳出來,去到另一個輔導的框框」,「我經常都形容『拗直』就像紮腳,紮了以為很漂亮,但其實是內化一些令自己傷殘的東西。」 家庭治療讓他再度陷入低潮

家庭治療讓他再度陷入低潮

未曾痊癒的傷口,再度惡化含膿。他漸漸出現解離狀態(dissociation),無法將自身與周遭環境連結。走在自己土生土長的城市,他只覺滿眼都是陌生的風景,曾致電朋友訴苦,訴說自己「好像在外星」。「傷害重重複複,我就好像身處在一個地獄裏面打轉。」去年三月,精神科醫生診斷他患上複雜性創傷後遺症;去年六月,心理學家評估他患有解離型的創傷後壓力症。此時,距離他接受「拗直治療」,已有十八年。 他從背囊拿出接受「拗直治療」期間吃過的血清素,停藥多年,他說自己也不知道為何仍把它們留着。

他從背囊拿出接受「拗直治療」期間吃過的血清素,停藥多年,他說自己也不知道為何仍把它們留着。

曾經內化恐同 如今高呼Born this way

「拗直治療」的創傷與後遺症,一直與他共存。幽谷之中,他還是不住地對自己說:「要走出來,要走出來」。他在香港大學修讀社會工作碩士,成為社工;轉到同志友善教會基恩之家,得到教友的接納;亦在二○一五年左右開始接受傳媒訪問,揭露「拗直治療」的禍害。初期報道均以化名刊出,後來他慢慢察覺發聲有療癒作用,遂願意以真名受訪上鏡。曾經深陷內化恐同困局的他,現已逐步逐步走出掘頭路,擁抱性小眾身份。他約在五年前出櫃,甚至在辦公室掛上彩虹旗,穿起印有「Born this way」的T恤,走出黑洞。

「拗直」那年,他是大學生,現已快將踏入不惑之年,在春暖花開之際重回承載着自己回憶的大學校園,他淺笑着道:「傷痛已經造成了,反而是要接受自己這些傷痛,更加懂得愛自己,更加懂得接納自己,將這些詛咒變成祝福,令到不會再有下一個受害者出現。」傷口尚待復元,他希望以「拗直治療倖存者」的身份,幫助與自己有同樣經歷的過來人。 Alvin回到中大,回憶湧至,分享自己當年在獅子亭參加祈禱會。

Alvin回到中大,回憶湧至,分享自己當年在獅子亭參加祈禱會。

投入性小眾輔導 強調接納性取向

他發現, 在傳統機構工作, 即使有意發展性小眾服務,多是有志難伸。於是,他決意從全職學校及家庭服務社工轉為半職社工,公餘時間則全心投入性小眾輔導,服務被邊緣化的一羣。經歷過「拗直治療」,他洞悉「拗直」輔導手法的問題,「當中會不停地滲透同性戀是可以改變的信息,他們用全人成長或者是修復創傷等理論包裝,其實輔導是有引導性的。」最終目標是引導輔導者相信:「我們需要改變同性戀,或者是相信同性戀是多由後天因素造成」。於是,他決意研讀小眾肯定取向輔導模式(Minority Affirmative Counseling)。

這一套模式以接納和肯定的角度出發,「了解小眾如何受到社會文化社會制度壓迫,如何將偏見內化」。小眾肯定取向輔導模式猶如一束光,照亮了他內心的暗處。他多番提到,外界的壓力如同為他的身體「輸入錯誤的程式」,現在則「用一個正確的程式去看我自己,原來我是受了這麼多社會文化影響,怪不得我想死啦。」此模式讓他獲益匪淺,堅定其「助性小眾外化壓力,甚至是幫他們改變制度」的決心。當平機會表明《性傾向歧視條例》立法「未有任何時間表」,有議員要求煞停同樂運動會的當下,他選擇走在一條「療癒、教育、倡議三合一」的道路上。他無懼站在鎂光燈前,對傳媒訴說自身經歷;成為基恩之家心靈同行中心輔導員,亦成立同志友善身心靈服務平台「同心圈」;支援性小眾組織「倖存者」小組。他自信地說:「我現在不再改變,而是期望這個社會改變。」長遠而言,他期望日後社福、醫療、教育、心理學界等各個界別能夠支援「倖存者」,普及性小眾肯定式輔導,希望有朝一日,社工需要有相關的培訓才可獲註冊,並列出「肯定輔導員名單」,讓性小眾能得到適切服務。 Alvin在輔導時,會使用Lego公仔作輔導工具。

Alvin在輔導時,會使用Lego公仔作輔導工具。

創傷未癒,單單要投入一段關係,已是難事,是以Alvin已單身十年。當攝製隊前往拍攝他在教會參與「一人一故事」劇場排練的情況,他分享到與內心創傷有關的話題,還是忍不住嚎哭。解離狀況仍舊不時出現,但他已明瞭自己應盡量「活在當下,看到當下 」,他的當下就是——教會朋友見狀一擁而上,抱緊啜泣的他。 在戲劇小組的排練中,Alvin說起與拗直相關的種種,不禁潸然淚下。

在戲劇小組的排練中,Alvin說起與拗直相關的種種,不禁潸然淚下。

目前,他已重拾單簧管,即使應攝製隊要求,在人來人往的深水埗街頭演奏,也不再打噴嚏。談到昔日的音樂夢,他說:「好像有些未解的結,或者有些遺憾。」樂譜上的音符旁邊,盡是他用鉛筆寫上的標記,他笑着表示正計劃考取演奏二級,也不忘補充:「不過現在我不會逼自己,做到就做」。

文章來自明報周刊

拗直——無法掩蓋的粉色 「拗直」過來人張煦峰背負創傷十八載 去年確診複雜性創傷後遺症 矢志投入性小眾輔導伴同路人同行:希望不會有下一個受害者出現https://www.mpweekly.com/culture/%e7%a4%be%e6%9c%83/%e3%80%8c%e6%8b%97%e7%9b%b4%e3%80%8d%e9%81%8e%e4%be%86%e4%ba%ba%e5%bc%b5%e7%85%a6%e5%b3%b0%e8%83%8c%e8%b2%a0%e5%89%b5%e5%82%b7%e5%8d%81%e5%85%ab%e8%bc%89-%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e7%a2%ba%e8%a8%ba%e8%a4%87/